segunda-feira, 31 de dezembro de 2012

31 de Dezembro de 1977

• «Vejo então que você admira Samuel Beckett!»

«Adoro-o! E mais do que isso: invejo-o!» «Como assim?» «Porque ele se me

afigura ser o único escritor capaz de vir a escrever a obra de ficção, teatro

ou outro género, sem acção, sem plot,

sem personagens, sem finalidade, e – milagre supremo – sem fazer uso de uma só

palavra! A pura literatura, vamos!»

sábado, 29 de dezembro de 2012

Último Natal

Menino Jesus, que nasces

Quando eu morro,

E trazes a paz

Que não levo,

O poema que te devo

Desde que te aninhei

No entendimento,

E nunca te paguei

A contento

Da devoção,

Mal entoado,

Aqui te fica mais uma vez

Aos pés,

Como um tição

Apagado,

Sem calor que os aqueça.

Com ele me desobrigo e desengano:

És divino, e eu sou humano,

Não há poesia em mim que te mereça.

Diário XVI

quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

Freixo de Numão, 27 de Dezembro de 1980

Meia-noite. Um largo, um pelourinho, a igreja matriz

e duas janelas solarengas a olhar o luar regelado com olhos ensonados. O meu

álbum da pátria está cheia de instantâneos assim furtivos.

segunda-feira, 24 de dezembro de 2012

Natal

Natal fora da casa de meu Pai,

Longe da manjedoira onde nasci.

Neve branca também, mas que não cai

Na telha vã da infância que perdi.

Filosofias sobre a eternidade;

Lareiras de salão, civilizadas;

E eu a tremer de frio e de saudade

Por memórias em mim quase apagadas...

Diário VI

domingo, 23 de dezembro de 2012

Natal

Velho Menino-Deus que me vens ver

Quando o ano passou e as dores passaram:

Sim, pedi-te o brinquedo, e queria-o ter,

Mas quando as minhas dores o desejaram...

Agora, outras quimeras me tentaram

Em reinos onde tu não tens poder...

Outras mãos mentirosas me acenaram

A chamar, a mostrar e a prometer...

Vem, apesar de tudo, se queres vir.

Vem com neve nos ombros, a sorrir

A quem nunca doiraste a solidão...

Mas o brinquedo... quebra-o no caminho.

O que eu chorei por ele! Era de arminho

E batia-lhe dentro um coração...

Diário II

Natal

Outro natal,

Outro natal,Outra comprida noite

De consoada

Fria,

Vazia,

Bonita só de ser imaginada.

Que fique dela, ao menos,

Mais um poema breve

Recitado

Pela neve

A cair, ao de leve,

No telhado.

TORGA, Miguel, Antologia Poética

Miguel Torga (São Martinho de Anta, Vila Real, 12/8/1907 – Coimbra, 17/1/1995)

Pseudónimo de Adolfo Correia Rocha.

Um dos mais importantes escritores portugueses do século XX, médico.

segunda-feira, 17 de dezembro de 2012

Tablóides…

• E o «aventureirismo» (que palavrão, em vez de aventurismo!) é o

vocábulo escolhido dos que são incapazes de qualquer aventura digna de atenção.

domingo, 16 de dezembro de 2012

Tablóides…

• A expansão da consciência por meio de drogas, uma das scies de que se nutre a mente juvenil

destes dias e sob a qual se oculta a tendência autodestrutiva inerente à mesma,

é o exercício típico dos que não têm consciência e procuram substituí-la por

falsas e enganadoras imagens.

sábado, 15 de dezembro de 2012

Tablóides…

• O antielitismo é o recurso da horda dos que, incapazes de se

distinguir por qualquer criação meritória, se encarniçam contra os que têm algo

de importante a fazer ou a produzir.

sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Tablóides…

• «Tem havido ultimamente menos funerais importantes, não acha?»

«Bom, é que já nos vão faltando os grandes homens.»

quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Os erros (irreparáveis?) do passado podem talvez explicar, mas

não podem legitimar, os erros e desvarios do presente. Que eles não nos sirvam,

pois, de pretexto ou escusa!

quarta-feira, 12 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Estes povos irmãos, ou pelo menos primos co-irmãos que somos – Galegos, Portugueses, Asturianos, Leoneses, velhos e

novos Castelhanos

(Cântabros), Andaluzes, Navarros, Aragoneses, Catalães, e até Bascos (os mais «puros»

herdeiros da antiguidade, e únicos fiéis à língua original); todos

circum-mediterrâneos, neolatinos ou Celtiberos –, conhecemos em

tempos remotos, durante séculos, certa unidade na relativa liberdade e variedade,

quase tendo chegado a realizar o milagre do idioma comum: primeiro, sob o Império (o «jugo»!)

Romano, depois o visigótico,

centrado em Toledo, e, por

fim, sob o tolerante domínio maometano, em boa medida responsável da

fragmentação regional. Aprendemos talvez assim a inestimável lição

democratizante do que é viver de costas para, ou ignorando, o Poder Central,

supostamente ilimitado, mas debilitado pelas distâncias e pela sua origem

alógena. Só a Reconquista chamada «neogótica» ou «cristã», feudalizante e,

portanto, divisionária, viria agravar, cultivar ou inventar os nacionalismos

regionais: mas ainda aqui, quase sempre sob a «monarquia mitigada». Lembre-se

que, ainda então o rei de Leão, em Toledo, era o Emperador..., grata memória dum tempo findo!

Daí, porventura, sobre

ignotos alicerces ancestrais, pré-históricos, o sentimento anarquizante, enraizado, latente ou endémico, de que têm

dado bastas provas as «nações» ibéricas. E não voltaremos nós algum dia a

conhecer essa quase-unidade na fraternidade e na diversidade, sob a forma de

federação ou confederação? Será necessário lembrar que a instituição imperial

romana, a que a Igreja aspirou identificar-se, ressurgiu tentativamente com os Francos, Carlos V, o

Santo Império vienense, Napoleão,

Hitler (ai de nós!), e,

porventura, sob a ideologia pan-soviética? Isso, embora estejamos assistindo

hoje ao ressurgir das aspirações autonomistas regionais – Bretanha, Escócia, Gales, Irlanda, os Flamengos, os povos da Jugoslávia?

Tal

seria, com pormenores comprovativos, o remate da série de artigos «Da Agonia

dos Contrastes» que não levei ao fim devido ao escrúpulo em manifestar a

esperança de que esse novo «Império libertário» viesse algum dia restituir-nos

a criatividade colectiva, peninsular, que nós, Portugueses, perdemos numa

solidão geo-histórica de novecentos anos. E para esse futuro poder, então

parcelarmente exercido pelos próprios naturais, que os nossos corações se

voltam numa prece de esperança.

terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Imagina tu que um amigo da mocidade, hoje médico distinto, me

escrevia há longos anos uma carta que abria assim: «Meu Caro Data Vermibus José!» Desde então só uso «querido», como

os Espanhóis.

(CA(ro)DA(ta)VER(mibus)

= CADÁVER, como é suposto.)

segunda-feira, 10 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Interrogado sobre o que pensava da América (EUA), ele respondeu: «A

América é como a Mulher: para bem a amar é preciso saber sofrê-la.»

domingo, 9 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Creio que foi pela minha mão, em 1930, que a primeira imagem da Senhora de

Fátima deu entrada em Portugal. Ao regressar da Bélgica, e do meu primeiro

ano como bolseiro da Junta

de Educação Nacional, detive-me em Paris de visita (demorada) aos

nossos amigos expatriados (Proença, Sérgio, Cortesão e tantos

outros). Foi então que o escultor João da

Silva, destemido antifascista e livre-pensador, além de cunhado de António

Sérgio, me pediu que trouxesse para aqui um medalhão de gesso do tamanho de uma

roda de carroça com a imagem da milagrosa, que de cá lhe fora encomendada.

Aceitei gostosamente o encargo do amigo, do artista e do correligionário. Ao

chegar a Irun, os carabineiros puseram-me

o problema da entrada em Espanha

de uma obra de arte estrangeira, e exigiram-me o pagamento já não sei de que

taxas aduaneiras. Protestei, naturalmente, e eles chamaram o capitão do posto

para arbitrar o caso. Como ele tomasse o partido dos subordinados – obra de

arte, havia que esportelar! – eu argumentei no meu melhor castelhano que aquela

Benta Imagem de Senhora de Fátima

(ou não sabia ele do Milagre?) era um artigo religioso da minha fé e meu uso

pessoal, e que, todas as noites, eu não podia adormecer sem lhe ter rezado

fervorosamente e de joelhos. «Ah!», disse então o militar, «se é um objecto

pessoal de fé religiosa, então não está sujeito a imposto aduaneiro! Pode

passar!» Fez-me uma continência respeitosa, imitado pelos subordinados, e eu,

tendo correspondido, agarrei na gigantesca roda de gesso, e fui tomar lugar na

carruagem.

sábado, 8 de dezembro de 2012

Tablóides…

• À força de pensar no «estilo», na écriture, na frase, na palavra, no «texto» enfim, não acabaremos

nós pondo o «significante» acima do «significado», quero eu dizer eliminando

este, caindo assim no puro psitacismo, no babillage

infantil, pré-intelectivo? Ou não será tudo isso, apenas, mais uma moda, um

sarampo literário que nos está comichando?

sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

Tablóides…

• A liberdade, do ponto de vista pessoal ou individual, consiste

sobretudo em uma pessoa não dar pela existência do regime, sistema, partido ou

governo a que está sujeito. Inclusivamente, no direito de os mandar à fava. É

claro, sob a condição de ele, cidadão, não cometer violências, e respeitar os

direitos dos outros como os seus próprios! Em resumo: Que o Governo ou o

Soberano me deixem viver em paz, e se tramem!

quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Encontro na rua o G., sempre queixoso dos seus múltiplos

sofrimentos, mas sempre bem-humorado: «Como vão esses achaques?» «Ora»,

torna-me ele, «á nem sei se sofro de lumbago ou de l’umbigo!»

quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Contava-se outrora que Rafael Bordalo

Pinheiro, seriamente doente, se viu condenado pelo seu médico assistente a

um regime rigoroso. Já o Esculápio

ia a sair: «Ó doutor!», diz-lhe Bordalo, e o clínico voltou atrás: «Então o senhor

tira-me a bebida e o cigarro, proíbe-me as comidas de que eu gosto, priva-me do

amor – e só me deixa ficar a bronquite? Porque é que não ma tira também?» A um

conhecido meu, em estado comatoso, proibiu o médico todos os abusos. Diz-lhe o

doente: «Não, doutor, lá do vinho, do cigarro e do café não me livra o senhor,

nem a mão de Deus Padre Todo-Poderoso! Os seus remédios não me curam. Então

para que agravar a doença com tantas privações?»

Continuou

a beber, a fumar, e a tomar café. Seis meses depois estava curado. «Parece

coisa de milagre!», diz o médico assombrado. E o doente: «Não, doutor! O

milagre foi eu não ter seguido à risca os seus conselhos!»

terça-feira, 4 de dezembro de 2012

Coimbra, 4 de Dezembro de 1980

A

História é uma paixão dos homens e uma ironia dos deuses. Sendo vivida por nós,

parece feita por eles. Quanto mais nos obstinamos em tomá-la o espelho dos

nossos triunfos, mais não sei que ocultos desígnios capricham em reduzi-la a

uma aventura absurda. Porque, ao fim e ao cabo, sempre que nela floresce a

esperança, frutifica a desilusão. Arena inglória onde a vida e a morte se

confrontam a toda a hora, o sangue que a mancha nem sequer tem sentido.

Inocente ou culpado, mitiga apenas a sede insaciável e vã da fatalidade.

segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

Coimbra, 3 de Dezembro de 1980

– A

conversa foi longa e enrodilhada. Um dizia, o outro respondia, e o rio de

palavras ia correndo sem chegar a nenhuma foz. Até que de repente surgiu na

escuridão do diálogo a luz de uma síntese que satisfez os dois:

– O homem,

quando toca uma mulher, sente-se pecador; a mulher, quando é tocada, sente-se

salva.

domingo, 2 de dezembro de 2012

É PROIBIDO APONTAR

Domingo de manhã… À mesa do café quase deserto, o sujeito – lunetas

de prudente funcionário da Fazenda – conversa com a menina, sete anos pálidos e

tímidos. Tirante o caminho monótono da escola particular para ambos os sexos onde

definha, aí num triste primeiro andar ao Bairro Camões, a menina goza apenas,

vê-se à primeira vista, do privilégio de um passeio hebdomadário

à Baixa. Observo-os do meu recanto pouco confortável (estas cadeiras de pau!),

e posso imaginar o interior duma existência modesta, que se aguenta à custa de

alfinetes em todas as costuras.

Conversam. E nisto a menina aponta para fora, para a estátua

do Libertador, para o sol distante, as pombas da praça, talvez para uma janela

onde qualquer coisa lhe atraiu a atenção: e a mão lívida, burocrática, pergaminácea

do cidadão-papá estende-se num jeito de polvo a abaixar severamente o dedinho

indiscreto. É proibido apontar!

O funcionário olha em redor, através das lunetas

desconfiadas de azul, não tenha alguém reparado no gesto da filha (ou no

dele?).

Era eu pequeno, para reprimirem em mim uma espontânea e

justiceira tendência acusadora, o desejo de inquirir sem reservas, apontando, ensinaram-me

que em certa igreja, ao erguer o dedo para um santo em seu nicho, ficara um homem

com a mão sacrílega cortada resvés. Apontar é pecado, é tabu!

Até que ponto terá esta proibição geral destruído em mim as

curiosidades naturais, o desejo de saber de fonte directa, e de acusar sem rebuço,

forçando-me a uma atitude hipócrita de indiferença? Os meus dedos ficaram para

sempre anquilosados, perderam a agilidade necessária para trespassar

indiscretamente as pessoas e os factos que a minha consciência interroga ou

condena. E no entanto, o homem que aponta assume a responsabilidade do seu

gesto: porque há sempre na sombra da noite que nos envolve um cutelo pronto a cortar, como ao

outro no templo, a mão que se ergue a inquirir, a acusar, a denunciar.

É de crer que a madre Eva tenha tentado Adão apontando-lhe

candidamente os proibidos pomos da árvore da Sabedoria. Apontar um deus é

destruí-lo. Os Hebreus não

podem sequer erguer os olhos para o santo-dos-santos, não

podem apontá-lo nem a olho. Apontar é um gesto revolucionário. Foi também

apontando que Judas

Iscariotes mostrou o Cristo,

na noite mais que todas amarga, para o denunciar. No entanto, esse gesto, que

valeu a morte e, na boa vontade de alguns simples, a ressurreição dum

santo homem transbordante de imagens parabólicas

e herméticas,

foi o início de uma revolução nas ideias morais e religiosas, e recaiu sobre o

próprio Judas, que se enforcou. E nós temos de aceitar esta conclusão cruel: o homem que

anuncia a Verdade, melhor e

mais concisamente do que o fizera o Baptista, e a aponta

com o seu dedo adunco

e sujo de pobre sem eira nem beira, sequioso de alguns dinheiros; o homem que

propõe ao mundo, com o espectáculo de uma vulgar traição, o seu Deus mais humano e popular – paga

com língua de

palmo, numa figueira, a coragem de ter paraninfado a

nascença da divindade! Judas apontou e pagou caro o seu gesto criador. O mundo continua povoado de

símbolos e de contradições.

Os papás costumam punir os meninos que, à mesa, quando se

pergunta: «Quem comeu a compota

que estava na despensa?» – respondem vigorosamente, virando o dedinho rosado e

severo sobre o culpado: «Foi o Nené!»

Como é sabido, só nos grandes apertos, ou sonhando em voz

alta, os culpados dizem suas culpas; ou quando lhes convém, por exemplo para

salvar a alma pela absolvição.

De modo que, com os dedinhos contraídos e as orelhas ainda rubras da memória

de algum remoto puxão, os meninos feitos homens, mesmo sendo altas coisas neste

mundo, nunca mais se atrevem a dizer «Foi o Nené!», quando, nas assembleias, consistórios,

conselhos, tribunais, comandos ou parlamentos, alguém se ergue indignado a

indagar quem foi que comeu a compota que estava guardada na despensa do cofre ou do

orçamento.

De resto, o silêncio, se nem sempre é de oiro, é pelo menos

de papel-moeda ou títulos cotados. E quem o guarda não corre o perigo de ficar

sem dedo – ou sem anéis, que importam mais.

(Seara

Nova, 1928)

sábado, 1 de dezembro de 2012

Tablóides…

• Chegava a casa pontualmente todos os dias, às sete, para jantar,

conforme a promessa da esposa. Mas esta fazia-o esperar sempre quinze a vinte

minutos. De que se há-de ele lembrar? Aproveitou a demora para escrever um

livro, que publicou com esta dedicatória: «A minha querida mulher, sem cuja

impontualidade eu não poderia ter escrito esta obra.»

sexta-feira, 30 de novembro de 2012

Tablóides…

• Escrever é a maneira de falar – calado.

quinta-feira, 29 de novembro de 2012

Tablóides…

• «Quem escreve é a minha mão!», brada o filósofo. «Sim, basta

lê-lo para se ver que não é com o cérebro que você escreve!»

quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Tablóides…

• No consultório, o médico para o doente:

– Com aquilo que tem

sofrido, para ainda estar vivo, você deve ter uma constituição de ferro!

terça-feira, 27 de novembro de 2012

Tablóides…

• Há uma coragem maior que a da verdade: é a da hipocrisia.

segunda-feira, 26 de novembro de 2012

Tablóides…

• Lendo algures uma inteligente selecção de frases extraídas da

obra de Eça

de Queirós,

compreendi de repente até que ponto este incontestável génio contribuiu para o

empulhamento do nosso carácter. A sua linguagem tinha por vezes subtilezas que

se podem dizer afadistadas-pulhas. Era decerto assim que ele visionava a nação

que lhe foi berço. Lembre-se, não mais, a cena da Ilustre Casa em que o protagonista, ao passear no seu jardim, ouve o

seguinte diálogo entre a virtuosa mana e o cacique local que trabalha para o

eleger deputado: (Ele) «Sim, sim, meu amor!» (Ela) «Não, não, que loucura!» Não

se poderia achar expressão mais pandilha, como símbolo ou epítome de uma cultura.

Tanto mais que o «ilustre» Ramires, em vez de entrar no caramanchão e partir a

cara ao bandalho, continuou o seu passeio, embora arreliado. E era deste

cavalheiro que o Eça esperava fazer um civilizador em Angola! (Junho 77)

P.S.:

Não me arrependo nada de ter sido o primeiro escritor da minha geração a

comentar azedamente a grande personalidade literária! (em O Diabo, 1940)

domingo, 25 de novembro de 2012

Tablóides…

• Tendo voltado de três semanas de férias em Lisboa, e sentindo-se

indisposto, este sujeito foi queixar-se ao médico: «Eu comi tanto e tão bem,

senhor doutor, que devo estar a sofrer dum excesso de col’ESTORIL!»

sábado, 24 de novembro de 2012

Tablóides…

• Este meu silêncio, creia, é feito de gritos abafados!

• Tudo está muito bem (segundo uns) ou muito mal (na opinião de outros): mas o que não me sai da mente é o verso do Pessoa: «Falta cumprir-se Portugal!»

sexta-feira, 23 de novembro de 2012

Tablóides…

• Vista de certo ângulo, ou pelo prisma de certos sábios nossos, a

Cultura faz-me pensar numa sege doirada do tempo do senhor Dom João V, puxada por três ou quatro

parelhas de burros lazarentos, que não conseguem arranca-la ao atoleiro em que

se encontra.

quinta-feira, 22 de novembro de 2012

Tablóides…

• O tratamento desumano, impiedoso, e sobretudo incompreensivo,

que me infligiste, se me doeu profundamente, nem tu sabes até que ponto me

libertou de estranhas opressões e tarefas interiores!

quarta-feira, 21 de novembro de 2012

Tablóides...

• Dizes tu, e com razão, que os teus imperiosos deveres de cientista te forçam a privar os outros do teu convívio, e até do teu amor, e, com isso, a fazê-los sofrer. Abençoado sofrimento esse, que contribui anonimamente para o bem da humanidade a que te consagraste! Quanto a mim, se sofro, isso é só da minha conta: se eu não deixar, se o não quiser, ninguém me pode fazer sofrer! «Mulher alguma me impedirá de fazer a obra que me propus!», disse eu um dia, anos há, quando certos convívios me dificultavam a vida. E quem sabe?, talvez eu goste de sofrer! Talvez eu ache nisso um aprendizado fecundo! Não hesites pois no que me diz respeito.

terça-feira, 20 de novembro de 2012

Leiria, 20 de Novembro de 1980

Leiria, 20 de Novembro de 1980 – A vida

pagou-me hoje a prestação mais isenta do saldo que tenho a haver nas nossas

velhas contas. E soube encontrar o sítio certo para efectivar a amortização.

Esta terra foi a grande encruzilhada do meu destino. Aqui identifiquei e

escolhi os caminhos da poesia, da liberdade e do amor, sem dar ouvidos às vozes

avisadas da prudência, que pressagiavam o pior. Aqui, portanto, arrisquei tudo

por tudo, fazendo das fraquezas forças, das dúvidas certezas, do desespero

esperança. Aqui era justo, pois, que, passados muitos anos e muitos trabalhos,

eu viesse verificar com alegria que valeu a pena desafiar a sorte, que tive

sempre uma mão-cheia de almas fraternas e solidárias a torcer por mim, e que as

cicatrizes das feridas de ontem são os nossos brasões de hoje.

quinta-feira, 15 de novembro de 2012

15 de Novembro de 1977

• «E somos nós», diz-me um reformado

ilustre, «neste belo estado da nossa economia, das finanças e do resto, que nos

propúnhamos liderar o Terceiro

Mundo, o dos subdesenvolvidos e subalimentados! Devemos talvez alinhar com

eles, sim, mas na cauda da bicha. De mão estendida!» Com efeito, sobretudo

depois do dia 10 de Junho, a nossa «vocação histórica» parece ser – mais do que

nunca – a mendicidade. (Lendo o T.P.

de 11 de Junho último.)

• O lume é para o assado o que o ouro é

para o magistrado. (Provérbio chinês. Extraído do Chin Ping Mei.)

• «Ora», disse Mark Twain, «há lá nada mais

fácil do que deixar de fumar! Eu já o fiz cinquenta e sete vezes!» Comigo foi

diferente. Fumei durante mais de cinquenta anos, sem que as doenças mais graves

me pudessem tirar o vício. Até que um dia pensei: «Se me vejo fechado, durante

uma semana, num quarto de hospital onde for proibido fumar, fico curado!» E

assim foi. Pouco depois da revolução de Abril estive hospitalizado durante oito

dias. Há três anos e meses que não fumo! A regra é simples. HÁ SÓ UM CIGARRO

que nos separa da cura: é esse mesmo que você agora tem na mão! Se o não

acender, nunca mais fuma.

• Falarei voluntária e gostosamente dos

pobres, dos humildes, dos chagados e leprosos, dos inocentes encarcerados, dos

aleijados e ceguinhos, e até mesmo dos que o não são: conquanto que me garantam

os trinta ou quarenta contos mensais. Com todas as garantias na doença, no

desemprego e na velhice. Sem esquecer que o meu ano conta treze meses, e mais

um de férias pagas! Sem isso juro nunca mais ter génio.

terça-feira, 13 de novembro de 2012

«METROPOLIS» – ou A MORTE DO PROGRESSO

«Ora adeus!», dizia-me o engenheiro meu

amigo. «A civilização? o progresso? um mito! um bluff!... O ideal, meu caro, é regressar à vida primitiva,

despreocupada e simples das cavernas!»

Ergui-me de salto, num protesto veemente

contra a boutade, mais do que paradoxal

num homem que não só colabora permanentemente na complicação técnica das formas

actuais do progresso, corno vive à custa deste. Na verdade, quem me demonstra

todos os dias, copiosamente, que o rendimento da produção aumentará de forma

prodigiosa no dia em que o trabalho obedecer a leis científicas, a uma

metodização rigorosa, não tem o direito de sustentar que a minha felicidade

está na razão inversa do progresso das técnicas.

Sim, protestei. Repugna-me pensar que a

débil compleição e a miopia deste amigo lhe não permitiriam resistir a vinte

dias de boa vida troglodítica. Bendita civilização, feliz progresso, que deixas

aos fracos, aos doentes, aos mutilados, a alegria de se aquecer ao sol, de

pensar, de sentir, e de amar! A todas as perguntas angustiosas sobre o problema

e origem da existência e dos seus fins – Porque existimos nós? Vale a pena

viver? Porque lutamos?, etc. – uma só resposta satisfaz: «Lutamos para viver, e

vivemos para multiplicar a vida.» Instintivamente, prosseguimos o destino que a

natureza (ou a Bíblia?) nos ditou – «Crescei e multiplicai-vos,»

Mais forte e poderoso do que lodos os

obstáculos, dominando tudo, alimentando as formas mais subtis do nosso

pensamento, e os actos mais comezinhos da nossa existência, inspirando-nos a

inventiva que nos trouxe do Pamir ao canal de Panamá, obrigando-nos a afeiçoar

o primeiro barco e a descobrir os deites rejuvenescentes da glândula do macaco (*) – esse instinto de conservação e de

engrandecimento da espécie, esse orgulho animal de sermos e de espalharmos a

vida persistente, preside a toda a nossa actividade.

A experiência assegurou-nos que a

invenção, pondo a natureza ao serviço das nossas necessidades, realiza milagres

que valem, proporcionalmente, o da Criação. À medida que aprisionámos o fogo,

que aprendemos a dominar as feras, que descobrimos a orientação e a navegação,

que aplicámos os minerais, os animais e os vegetais à nossa defesa e à

manutenção da nossa bárbara família primitiva, mais gostoso nos ia sendo o pomo

do pecado.

O amor, menos feroz e mais tranquilo,

purificou-se lentamente: e os nossos pais antigos olharam com enlevo e

esperança os seios ásperos das filhas, que despertavam para o amor, para a

sofreguidão das bocas vindouras, num ambiente de calma e segurança. Proteger as

vidas futuras, eis o intuito que domina o homem, sem que ele mesmo o perceba.

Mas imaginamos nós, porventura, o que

era a vida nas cavernas? Escuridão, fumo, terror, silêncio defensivo? O homem

não arrisca um passo através da floresta sem abraçar angustiosamente a fêmea

que vem, entre a prole nua, dizer-lhe adeus à porta do abrigo, menos calma do

que a esposa de hoje pode dizê-lo ao marido que, solitário numa avioneta, vai

tentar a volta ao mundo. Por toda a parte a natureza impenetrável lhe estende,

então, a sua perigosa armadilha. As feras fulvas espreitam-lhe os passos.

Outros homens, mais inimigos do que irmãos, mal distintos dos monstros que

saltam de ramo em ramo e de rochedo em rochedo, surgem de outras cavernas

escondidas, armam-lhe esperas entre os arbustos para roubar-lhe as armas, as

peles, a vida, a mulher, e, quiçá, comer-lhe a tenra descendência.

A população de um continente inteiro não

chegaria então para povoar qualquer pequeno estado da moderna Europa. A

insegurança, o incêndio, a luta, os vendavais, as feras, as inundações, mil

implacáveis inimigos rodeiam o pobre ser cabeludo e espantado que nós fomos,

tornam-lhe amargas as horas de amor, fazem-no olhar com medo supersticioso a

morte que lhe arrebata as crias débeis.

Desde então até que o moderno pai de

família, percorrido à pressa o jornal da manhã e engolido o pequeno-almoço,

possa levar pela mão os meninos à escola, ou tome tranquilamente o carro que o

vai deixar à porta do seu banco, para recolher à tarde a uma casa donde nem o

senhorio o poderá expulsar – que longo caminho percorrido!

Ainda que chova, podes ir ao teatro

abrigado num impermeável; ou ficas em casa à noite, a ler o teu jornal, o teu

romance, com a certeza de que o mundo em volta de ti é uma coisa estável, onde

se ama e se trabalha, luta e goza, chora e ri, mas sob a protecção da ciência e

da lei.

Mas não te vou contar a história da

civilização, que daria um grande folhetim!

Louvado seja Marte, a própria guerra

progrediu, melhorou: são tão engenhosos, tão perfeitos os instrumentos de morte

destes nossos dias, que a percentagem das vítimas da guerra é hoje vinte ou

trinta vezes menor que no tempo de Ciro ou de Artaxerxes. Repara que a guerra,

no tempo das cavernas, é de família a família, e por isso de extermínio: vencer

ou morrer. Depois é de clã, de tribo, de cidade ou feudo. Ainda então ela é de

aniquilamento: quem não morre em combate é passado à espada, se velho; vendido

como escravo ou concubina, se homem válido ou mulher. E as cidades arrasadas,

incendiadas, apagadas muitas vezes da face da terra.

Compara-a, amigo, com a guerra moderna: que

sossego, que doce segurança! Enquanto os soldados se batem na frente, bebe-se e

dança-se nos cabarés, investiga-se nos laboratórios e nas bibliotecas, ama-se

em lugares discretos, pinta-se nos atelieres, discorre-se nas cátedras, ri-se

nas plateias, festejam-se aniversários natalícios, e os telescópios seguem

atentos a marcha irresistível dos astros… E até se fazem fortunas fabulosas!

Acabou-se a guerra? A Alemanha vencida recompõe-se a três anos da derrota.

Multiplicam-se as vidas, o amor, as invenções. Novas formas subtis criam-se

para gozo dos sentidos. As libras rolam, tinindo, sobre o mundo. Aviões

retalham o céu azul (ou de outra cor); anda-se de automóvel para cima, para os

lados, para baixo… (Para baixo da terra, sobretudo.)

Oh céus! Pensa agora na Idade Média,

tecida de guerras e lutas de extremo a extremo. Na desolação das planícies do

Danúbio à passagem dos Hunos, no terror da Sibéria sob as hostes bárbaras da

Mongólia, na tristeza despovoada das costas da França, que as incursões dos Normandos

ameaçavam.

Chegámos a esta coisa espantosa: a curar

a mordedura do cão com o pêlo do mesmo cão. Não são isso as vacinas? Em

laboratórios límpidos e brancos, os sábios traçam planos de campanha contra os

agentes das pestes que enchiam a Europa medieval de lágrimas, luto, preces

ardentes e chamaradas purificadoras, tornando desertas as florestas da

Alemanha, quando as populações fugiam em massa aos flagelos misteriosos.

Eu sei: vais-me dizer que o «espírito»

nada ganhou desde o cidadão ateniense do tempo de Péricles, eloquente e subtil

na graça do seu manto, irradiando finura intelectual, embora ignorante das

aplicações dos raios ultravioletas, do rádio ou das ondas hertzianas, até ao

técnico moderno, quer este fenda os ares num voo de centenas de quilómetros à

hora, quer rasgue um ventre para recompor-nos as vísceras atrapalha das ou

salvar um bebé. Concordo que estarão entre si como um botão de brilhantes do

peitilho e um modesto botão de cuecas. O homem não terá talvez melhorado a alma, ao melhorar a máquina e a técnica:

mas melhorou a vida. E o bom do Sócrates, se vivesse neste nosso tempo de

progresso, em lugar de cicuta, teria muito naturalmente tomado um avião que em

poucas horas o deixaria em Paris, onde o seu espírito resplandeceria mais do

que num forçado exílio entre Citas ou Persas. Dir-me-ás que a cultura

espiritual sobreleva ao progresso: mas que me contas da «espiritualidade» de

Abel e Caim? Não olhes apenas à qualidade: enquanto, no tempo de Platão, era

bem reduzido o número de homens que gozavam do contacto com as ideias

superiores – os «discípulos» apenas –, hoje, pela telefonia sem fios, pelo

telefone, pelo fonógrafo, pelo cinema, pelo jornal, a revista, e o livro

sobretudo, e pela viagem cómoda e barata, qualquer homem sequioso de cultura

pode ouvir, ler, ver ou palpar as obras do pensamento humano (**). Ah, tu que vais ao cinema e

compraste um toca-discos ou um radiorreceptor para ouvir à noite, em casa, o

Menano ou o Fleta, ou os acordes de algum jazz

de Nova Orleães, tu que aspiras a um apartamento com aquecimento central,

ascensor, telefone, canalização decente e banho, não podes pregar, não tens o

direito de pregar contra o progresso! (***)

E tu foste aplaudir a sua destruição

brutal na Metropolis de Fritz Lang,

esse filme que H. G. Wells (sempre os odiados racionalistas!) classificou de «o

mais estúpido do mundo»: porque, vítima que és dum preconceito sobre a

civilização, cuidas que a máquina, o motor, o cimento armado, escravizam e

aniquilam a humanidade, como se houvesse algum progresso que, a par disso,

pudesse fundar-se num princípio que não fosse o da liberdade, o da saúde, o da

alegria de viver dos homens!

Não, se os homens ainda hoje caminham

por vezes de cabeça curvada, o ano 2000 vê-los-á talvez erguê-la altivamente. As

máquinas, aliás absurdas e monstruosas, que nesse filme te figuram escravizado,

desumanizado, regimentado, serão precisamente os instrumentos da tua definitiva

libertação. O ano 2000 não será de sombra, mas de luz. E pensa, tu que hesitas,

como a burra de Buridã, entre a negação e a exaltação do progresso, embora

vivas desafogadamente à sua custa, que dele resultará a definitiva emancipação

do homem, quando os povos, sem precisar de destruir cidades nem motores, entrarem

na usufruição pacífica e definitiva dos produtos de um penoso trabalho de

milénios.

(A Notícia,

1928)

(***) Os

avanços da Medicina podem não ter melhorado o homem: mas não será um progresso

ético e espiritual o sabermos que as vidas humanas, as das crianças em

particular, estão hoje muito mais ao abrigo da morte e da dor? (1962)

segunda-feira, 12 de novembro de 2012

Dia 12 [Novembro de 2009]

Sobre Maria João Pires

Maria João Pires

não teve muita sorte com o país em que nasceu. Sessenta anos de carreira (e que

extraordinária carreira a sua) justificariam uma homenagem de âmbito nacional

capaz de expressar a nossa gratidão por pisarmos o mesmo chão e respirarmos o

mesmo ar. Não será assim, pelos vistos, ainda que não lhe venham a faltar na

terra portuguesa outras manifestações de admiração e respeito. Foi em casa de

uns amigos que a ouvi pela primeira vez, quando ela não passava de uma

adolescente que, com o seu frágil corpo, mal parecia haver saído da infância, e

que me fez temer se os braços e as mãos lhe chegariam para enfrentar-se ao

gigantesco teclado. O piano familiar, vertical, talvez não estivesse em

perfeito estado de afinação, mas as primeiras notas saltaram límpidas,

cristalinas, dando-me a sensação, não de serem a mera consequência do choque

dos martelos com as cordas, mas de haverem brotado directamente dos dedos da

própria pianista. Foi o meu baptismo na arte de Maria

João Pires. Depois, ao longo dos anos, sempre que ela, já viajante emérita,

aparecia por Lisboa a dar os seus recitais, eu lá estava, rogando às potestades

celestes que a protegessem do mau-olhado, de um simples sopro de ar que a

perturbasse. Talvez por efeito das minhas petições e do crédito que tenho no

céu, todos os concertos e recitais de Maria João Pires a que assisti chegaram

felizmente ao seu termo. Desta vez, por razões de distância e também de saúde,

não poderei estar presente, dar palmas e beijar as suas mãos tão cheias de

música, de humanidade, de beleza. Por tudo o que me fez ouvir e sentir, Maria

João, obrigado.

José Saramago, O CADERNO

domingo, 11 de novembro de 2012

Coimbra, 11 de Novembro de 1980.

EURÍDICE

Vem pela mão

de Orfeu.

Vem, através

dos tempos

E da morte,

Realizar,

enfim,

O seu noivado

eterno.

Do negro

inferno

Do

esquecimento,

Vem, casta e

feminina,

Oculta no seu

próprio encantamento.

Vem só em

pensamento.

Ele é que a

imagina.

sábado, 10 de novembro de 2012

Dia 10 [Novembro de 2009]

Não ao Desemprego

Diante das manifestações

que se estão preparando em toda a Europa, de protesto contra o desemprego,

escrevi, a pedido de um grupo de sindicalistas, o texto que a seguir se

reproduz.

Não

ao Desemprego

A gravíssima crise

económica e financeira que está convulsionando o mundo traz-nos a angustiante

sensação de que chegámos ao final de uma época sem que se consiga vislumbrar o

que e como será o que virá de seguida.

Que fazemos nós, que

assistimos, impotentes, ao avanço esmagador dos grandes potentados económicos e

financeiros, loucos por conquistar mais e mais dinheiro, mais e mais poder, com

todos os meios legais ou ilegais ao seu alcance, limpos ou sujos, regulares ou

criminais?

Podemos deixar a saída da

crise nas mãos dos peritos? Não são eles precisamente, os banqueiros, os

políticos de máximo nível mundial, os directores das grandes multinacionais, os

especuladores, com a cumplicidade dos meios de comunicação social, os que, com

a soberba de quem se considera possuidor da última sabedoria, nos mandavam

calar quando, nos últimos trinta anos, timidamente protestávamos, dizendo que

não sabíamos nada, e por isso nos ridicularizavam? Era o tempo do império

absoluto do Mercado, essa entidade presunçosamente auto-reformável e

auto-regulável encarregada pelo imutável destino de preparar e defender para

sempre e jamais a nossa felicidade pessoal e colectiva, ainda que a realidade

se encarregasse de desmenti-lo a cada hora que passava.

E agora, quando cada dia

aumenta o número de desempregados? Vão acabar por fim os paraísos fiscais e as

contas numeradas? Será implacavelmente investigada a origem de gigantescos

depósitos bancários, de engenharias financeiras claramente delitivas, de

inversões opacas que, em muitos casos, mais não são que massivas lavagens de

dinheiro negro, do narcotráfico e outras actividades canalhas? E os expedientes

de crise, habilmente preparados para benefício dos conselhos de administração e

contra os trabalhadores?

Quem resolve o problema

dos desempregados, milhões de vítimas da chamada crise, que pela avareza, a

maldade ou a estupidez dos poderosos vão continuar desempregados, mal-vivendo

temporariamente de míseros subsídios do Estado, enquanto os grandes executivos

e administradores de empresas deliberadamente conduzidas à falência gozam de

quantias milionárias cobertas por contratos blindados?

O que se está a passar é,

em todos os aspectos, um crime contra a humanidade e desde esta perspectiva

deve ser analisado nos fóruns públicos e nas consciências. Não é exagero.

Crimes contra a humanidade não são apenas os genocídios, os etnocídios, os

campos de morte, as torturas, os assassinatos selectivos, as fomes

deliberadamente provocadas, as contaminações maciças, as humilhações como

método repressivo da identidade das vítimas. Crime contra a humanidade é também

o que os poderes financeiros e económicos, com a cumplicidade efectiva ou

tácita de os governos, friamente perpetraram contra milhões de pessoas em todo

o mundo, ameaçadas de perder o que lhes resta, a sua casa e as suas poupanças,

depois de terem perdido a única e tantas vezes escassa fonte de rendimiento,

quer dizer, o seu trabalho.

Dizer «Não ao Desemprego»

é um dever ético, um imperativo moral. Como o é denunciar que esta situação não

a geraram os trabalhadores, que não são eles os que devem pagar a estultícia e

os erros do sistema.

Dizer «Não ao Desemprego»

é travar o genocídio lento mas implacável a que o sistema condena milhões de

pessoas. Sabemos que podemos sair desta crise, sabemos que não pedimos a lua. E

sabemos que temos voz para usá-la. Frente à soberba do sistema, invoquemos o

nosso direito à crítica e ao nosso protesto. Eles não sabem tudo. Equivocaram-se.

Enganaram-nos. Não aceitaremos ser suas vítimas.

José Saramago, O CADERNO

sexta-feira, 9 de novembro de 2012

9 de Novembro de 1977

• Folheando um destes

volumes de luxo que são hoje a moda editorial, diz Alípio: «Outra edição

imorredoura de uma obra nado-morta!»

• O prazer da escrita

começa por ser uma devoção, toma-se obrigação, e acaba em escravidão.

• Certa literatura,

assim chamada, devia antes denominar-se «Morte do Discurso». Ou do texto, para

irmos na pista de Roland

Barthes.

quinta-feira, 8 de novembro de 2012

8 de Novembro de 1977

• Os medíocres e os

estéreis inventaram a polémica para impedir que os autênticos criadores,

detendo-se a prestar-lhes atenção, e consumindo assim as suas energias e o seu

tempo, possam consagrar-se a fazer obra!

• Anoitece, e o terror

entra com ele: a ideia das trevas, das intermináveis horas de silêncio e

solidão, de vazio, e o esforço cada vez maior de ler! A atenção dispersa por

mil pensamentos desconexos, o trabalho impossível – tudo o leva a pensar no

suicídio de Von

Kleist, de Antero,

de Gravivet, de tantos mais!

• Este, ao contrário,

quando a noite cai, acalma e rejubila: decresce o rumor e a dispersão agitante

do exterior, a luz torna-se estática, invariável: na ausência do sol acabam-se

as sombras, que deixam de girar como os ponteiros de um relógio. Está só,

descontraído, acodem-lhe os pensamentos, expande-se como um gás no espaço

livre. E assim chega a sentir-se optimista e feliz!

• Comentando o artigo de

um crítico bem-intencionado, mas de curta visão, a respeito de uma obra sua, o

escritor disse: «Depois de ler isto, não creio que haja um só leitor que ouse

comprar o meu livro!» E um amigo: «Felizmente poucos dão ouvidos aos críticos!»

• Dos apontamentos de um

colegial: «A decadência de um indivíduo mede-se pelo número de décadas que ele

tenha vivido.»

quarta-feira, 7 de novembro de 2012

CARTA A UM AMIGO-NOVO - De Profundis, Valsa Lenta

Meu caro Zé:

Acabo de receber o seu manuscrito.

Li-o com o alvoroço da primeira visita a um recém-nascido cuja gestação se

acompanhou de perto. Fiquei encantado. Trazia ainda marcas do parto: os traços

da sua belíssima caligrafia – letra de escritor – que tanto me faz lembrar a de

outro seu colega de ofício, íntimo de ambos.

Ao Editor terá V. transmitido o

desejo que eu lhe acrescentasse um punhado de palavras à guisa de Prefácio. Não

mo pediu directamente, porque temia talvez que eu não aceitasse a incumbência,

porque, embora tendo eu o “gosto pela escritas, estou bem consciente de até

onde deve ir o sapateiro, e Prefácio para obra sua era demais para este remendão.

É claro que não me falta

experiência na análise e censura de manuscritos científicos, menos para lhes

corrigir o estilo – que tantas vezes nem lá está – mas para pesar do rigor do

método, espiolhar os resultados, conferir as citações, apurar da lógica das

conclusões. Embora haja, talvez sem V. querer, ciência no seu livro – e da mais

fina –, qualquer correcção que neste sentido lhe sugerisse, iria irremediavelmente

estragar-lhe o paladar.

Poderia, é certo, elaborar a

chamada “epicrise”

do caso clínico, enunciando os sintomas iniciais, descrevendo o quadro

estabelecido e a sua evolução, extraindo doutras conclusões sobre o tipo de

lesão e a sua localização, rejubilando-me, com a discrição que é própria das

coisas científicas, pelo êxito do tratamento, que confesso não sei qual foi,

mas desconfio que o resultado final se ficou a dever simplesmente ao triunfo de

um cérebro optimista.

Julgo-me capaz de tal tarefa, mas

iria roubar a oportunidade a outros de se debruçarem sobre o seu “caso”, que dá

o que se chama agora um excelente “case-study”. É que está

na moda este tipo de exercício, como é também popular auscultarem-se manequins

(de borracha, entenda-se), simular situações patológicas com actores treinados

para o efeito, e outras invenções pedagógicas que permitem ao aluno aprender

sem tocar em doentes de carne e osso, tudo isto, a meu ver, por um entendimento

vesgo de como se deve ensinar o ofício hipocrático. É claro que assim é impossível

os aprendizes conhecerem o estado único de “humanidade ferida”, no fundo a

essência de qualquer moléstia.

Confesso que foi mais difícil

resistir à tentação de dissertar sobre a relação entre a doença e a criação

artística que sempre me fascinou e que Sandblom tratou com exemplar erudição no seu Creativity

and Disease. Mas tanto já foi dito

sobre a influência de pragas antigas e contemporâneas: Keats, as Brontë, Júlio Dinis, António Nobre, Thomas Mann e tantos mais

que sofreram ou sucumbiram à tuberculose, e mais as cataratas de Monet, e a sífilis de Nietzsche, etc., etc.

Mais interessante para mim é a

experiência de Chekhov, médico, doente e escritor que dizia ser a Medicina a mulher legítima,

e a literatura, a sua amante; quando de uma delas se cansava, passava a noite

com a outra. Reconhecia, no entanto, que, se apenas pudesse contar com a

imaginação para construir a sua obra literária, pouco teria para escrever.

Os seus colegas de ofício que se

debruçaram sobre a minha profissão, com possível excepção daqueles que a

cultivavam, raramente eram amáveis para nós. Recordo-lhe o veneno de Voltaire que dizia que as

três pragas da humanidade eram a guerra, os padres e os médicos, e Montaigne, Molière, Bernard Shaw não lhe

ficavam atrás. Noutro género, V. talvez conheça a gravura de Goya em que este se retrata, no leito, em grande

sofrimento, com um enorme jerico a tomar-lhe o pulso. O meu amigo não sofre desta pecha e não procurou ocultar a sua gratidão. Não

me surpreendeu, pelo que conheço de si, mas gostava de lhe contar que, um dia,

o mestre que me ensinou a filosofia da arte e muito da sua técnica, me

declarou, impaciente: “Gratitude is a killing sentiment”. Nunca o percebi...

Devo dizer-lhe que é escassa a

produção literária sobre a doença vascular cerebral. A razão é simples: é que ela seca a fonte

de onde brota o pensamento ou perturba o rio por onde ele se escoa, e assim é

difícil, se não impossível, explicar aos outros como se dissolve a memória, se

suspende a fala, se embora a sensibilidade, se contém o gesto. E, muitas vezes,

a agressão, como aquela que o assaltou, deixa cicatriz definitiva, que impede o

retorno ao mundo dos realmente vivos. É por isso que o seu testemunho é

singular, como é única a linguagem que usa para o transmitir. Eu explico-me

melhor: o conhecimento científico das alterações das funções nervosas

superiores obtém-se em regra por interrogatórios exaustivos, secos, monótonos,

e recorrendo a testes padronizados, ou seja, perguntas idiotas cientificamente

testadas e estatisticamente aferidas – dizem os autores.

Propositadamente, V. nada quis

saber sobre o substrato neurológico do que lhe ocorrera, e disso dou testemunho. Um jantar arranjado com

essa intenção, em restaurante apropriado da sua Lisboa, em que o dono me

imortalizou a seu lado em “instantâneo” já devidamente pendurado, serviu

tão-somente para eu conhecer melhor o amigo a quem escrevo e lhe prestar

esclarecimentos elementares sobre a matéria em estudo. V., que tem espírito

geométrico, e não foi matemático porque não quis, fugiu a dar ao tema qualquer

tratamento científico. Não conseguiu contudo evitar dar-lhe tratamento

literário, e o texto tem naturalmente o estilo que lhe confere uma experiente e

riquíssima linguagem literária. E, como alguém disse, o que caracteriza esta é

a técnica que a impede de se tornar numa “forma utilitária de comunicação”.

Mas, em minha opinião, a sua “história clínica” só poderia ser contada ao seu

modo, o que significa que os fenómenos que descreve são mais facilmente

apreensíveis através dos seus instrumentos narrativos do que através de um

relatório minucioso de um qualquer neuropsicólogo.

Tentei no passado, sem êxito, devo

confessar, que pacientes meus, com patologias e equipamento algo

semelhante ao seu – inteligência, sensibilidade, poder de análise, talento

discursivo, distanciamento introspectivo –, partilhassem com outros a sua história.

Uma delas, mulher de excepcional perspicácia, ia-me descrevendo a sua recuperação

motora e as estratégias que para o efeito utilizava, com tal lucidez, que eu

aposto que ela ia recriando exactamente o programa genético que põe um bebé,

primeiro de gatas, depois de pé, e finalmente a andar.

Uma outra, música brilhante, ia-me

contando como a sua relação com a música se alterara, desde a enunciação do

solfejo, ao dedilhar das notas, e como o instrumento se tornara num realejo de

impávida brutalidade, sem modulação de sentimento ou emoção.

Depois de tão longa introdução,

pensará V. que, afinal, temos Prefácio. Não, meu caro, isto foi apenas o

pretexto para o que se segue, foi o preâmbulo desta «carta a um amigo-novo».

Novo num sentido duplo: primeiro, porque renovado na saúde (e a sua história dá

força particular à ideia, que eu gostaria de tratar um dia com outra profundidade,

da Medicina como triunfo do regresso); novo, para mim, ao aceitar-me no círculo,

que eu sei acanhado, daqueles que estima. Esta é uma das benesses acessórias,

mas não menos preciosas, da profissão que escolhi.

Creio ter entendido ser sua vontade

que eu prestasse um testemunto especializado, embora naturalmente acessível ao

leitor leigo, sobre o que lhe sucedeu. Aqui vai portanto, começando pela

reconstituição dos factos.

Um sábado de manha, dois dias

depois do início da crise, e obedecendo à ordem de um amigo inquieto

(transmitida por outra amiga inquieta), entreguei-me à missão, bem portuguesa,

de me «inteirar do seu estado de saúde». É convicção arreigada na alma lusitana

que a interferência de médico graúdo apura o tratamento, apressa a cura,

empresta enfim ao paciente estatuto de maior fidalguia. Além disso, sempre é «informação

directa», como se diz das peças mais caras, nos catálogos dos leilões chiques.

Encontrei assim o escritor cuja obra eu admirava, e cuja lenda atingira para

mim dimensão mitológica, numa enfermaria de precárias condições, mas, como se

veio a provar, único local apropriado para recolher um artista do seu génio,

tombado por acidente deste tipo. Prefiro acidente ao «ataque isquémico transitório» da literatura

anglo-saxónica, com que, com alguma boa vontade, se poderia carimbar o seu

caso, pois a sua aflição durou mais de um dia. Quanto ao «ataque», lembro-me sempre de um passo de Jules Romains «A banda

atacou o hino russo, que se defendeu bem!».

Quando o visitei, levava eu as tais

calças de xadrez de palhaço «snob» conforme V. inadvertidamente teledifundiu, pormenor agora omitido,

mas registado na altura por uma memória desgovernada que gravou também,

insolitamente, a imagem da pulseira bordada da neurologista que de si

cuidava. Da brancura da paisagem que o envolvia iam nascendo fugazes fantasias cromáticas. É natural que

tal sucedesse: Mondrian que soube, melhor que ninguém, simplificar estas coisas, dizia que são

o traço e a cor e as relações entre eles que põem em jogo o registo sensual e

intelectual da totalidade da vida interior.

O grande choque, para mim, foi o

seu discurso. Não havia dúvida, o José Cardoso Pires sofria de uma afasia fluente grave, ou seja,

não era capaz de gerar as palavras e construir as frases que transmitissem as

imagens e os pensamentos que algures no seu cérebro iam irrompendo. A sua fala

era um desconsolo: atabalhoada, incongruente, polvilhada de parafasias – palavras em que os fonemas estavam parcial

ou totalmente substituídos. Sem fala, escrita e leitura, a Agência Lusa foi

peremptório: morte cerebral, diagnóstico

escandalosamente errado do ponto de vista médico, mas humanamente certeiro.

Também eu executei os tais testes,

e lhe fiz as tais perguntas idiotas da praxe, para tentar perceber até onde a

doença amordaçara a voz que tantas liberdades proclamara. Sei, agora, que uma

nave espacial o tinha entretanto transportado para outra galáxia – metáfora que eu prefiro à

sua, mais anedótica, da ilha dos três náufragos –, onde palavras como «óculos»,

«relógio», «cama» não tinham préstimo ou sentido, e onde, para designar todos

os objectos conhecidos, e os mais que havia ainda por inventar, se aplicava o neologismo

extraordinariamente eufónico que V. criara: «simoso».

Saí, desanimado e inquieto,

pensando onde raio iria encontrar relojoeiro que o consertasse. Havia, no

entanto, uma réstia de esperança. A tomografia axial

computorizada (o «TAC» ou o «taco» como o povo lhe chama) era normal.

Esperança débil, porque é sabido que no início, nestes acidentes, o tecido cerebral mantém, com um resto

de «coquetterie», a sua

imagem intacta. Para averiguar da profundidade e da reversibilidade do mal, é

preciso, pois, recorrer a técnicas de outra sofisticação que permitem fazer o

correcto levantamento dos estragos. Era claro, para todos nós, que um minúsculo

coágulo

de sangue se esgueirara a partir da sua paciente bomba

cardíaca, ou de artéria grossa, parcialmente enferrujada, e viajara até

parar e entupir, ou, então, houvera birra da canalização local. De qualquer

modo, um grupo de neurónios,

dos de melhores pergaminhos, ficara subitamente privado de oxigénio para respirar e

de açúcar para se alimentar. Quando tal sucede por um período prolongado de

tempo (e não é preciso muito), a célula nervosa

começa a sofrer, e a primeira coisa que se altera é a sua membrana, dama de permeabilidade

aristocraticamente selectiva. Entram então sódio e cálcio, e sai potássio, e produzem-se

substâncias a que os químicos chamam radicais livres,

causadores dos maiores malefícios, como qualquer de nós poderia adivinhar, pois

radicais não são para andar à solta. A pouco e pouco esgota-se a energia, a célula desfalece e morre.

Acontece, porém, que, quando esta

privação de oxigénio e nutrientes

não é total, a célula entra numa espécie de hibernação, no

universo a que os especialistas chamam de penumbra

isquémica ou, o que é ainda mais poético, transforma-se em bela adormecida.

As frentes da luta terapêutica

buscam a reconstituição da permeabilidade do vaso entupido, o prolongamento

quanto possível deste estado de hibernação

protectora, e a estabilização da membrana,

como que reforçando a polícia das fronteiras.

Se nesta área o progresso

conceptual dos últimos anos é notável, as vitórias decisivas vão surgindo mais

lentamente. É claro que em séculos não muito remotos, em situações de apoplexia, diagnóstico inevitável

em caso como o seu, se recorria logo à sangria. O pobre rei

Luís XIII sofreu num

só ano quarenta e sete, além de duzentas e doze purgas e duzentos e cinco clisteres. É

escusado dizer-lhe que morreu jovem.

É claro que lhe podia enunciar

cientificamente os possíveis mecanismos pelos quais se operou a sua «restitutio

ad integrum». Não sei, nem para o caso importa muito, quais eles foram. Eu

tenho duas outras explicações originais, uma talvez pouco científica, e a outra

digna de mais madura reflexão.

A primeira, é que V. simplesmente

teve sorte, e não há nada de mal nisso. O inimigo queixava-se de Napoleão por ele ter generais

com sorte, ao que o imperador retorquia que não gostava de generais sem sorte,

principio para mim fundamental na prática da profissão.

A segunda, é que a área que temporariamente

V. deixou à sede e à fome, e pela qual falava, lia e escrevia, tudo funções em

que é exímio,

era mais musculada que a do comum dos mortais. E isto não é treta, porque se

sabe hoje que os donos do ouvido absoluto, que lhes permite identificação imediata

de qualquer som – e Mozart

tinha-o, e de forma admirável –, têm a área auditiva do córtex cerebral

indiscutivelmente hipertrofiada.

Embora tenha prometido fugir à

exegese neurológica

do seu texto, não posso deixar passar em branco alguns pontos que obrigarão à

reflexão dos estudiosos e que justificam a minha tese de ser o seu manuscrito

contribuição importante para a matéria.

O primeiro toca o mistério que

desde sempre tem intrigado os afasiologistas

e que se refere ao estado mental dos afásicos, ou seja, o que pensa e

como pensa, aquele que não consegue de modo algum comunicar o pensamento.

Aliás, esta questão é tão inquietante como a de tentar perceber o que sentem

aqueles que se encontram no chamado «estado

vegetativo persistente», em cuja intimidade receamos penetrar, esquecendo

talvez que as flores também sofrem.

Penso que o puder de narrar toda a

intensidade do sofrimento ou o bálsamo do

esquecimento inconscientemente aplicado suavizaram a sua descrição da angústia

da perda de identidade, do seu isolamento, sem nome, sem assinatura e sem

memória. Este é um dos pontos mais intrigantes do caso, porque nos nossos

esquemas anatómico-funcionais a memória não vive na zona lesada no seu caso.

Curiosamente, V. prende sempre a memória à imaginação, afinal ingredientes

indissociáveis e indispensáveis à sua criação literária. Num mundo sem

coordenadas de tempo ou de distância, «afásico» portanto, inundado da

luz gelada, do néon de um

café de província, V. não temeu!

As lágrimas dos amigos deixam-no

perplexo. É certo que outro hemisfério, o

não-dominante, lá ia trabalhando, ocupam a vigiar a caldeira das emoções.

Lesões desse hemisfério – o direito – causam dano à capacidade de organizar uma

narrativa, contar uma história, escrever unia carta ou rir com uma anedota.

Disto V. escapou.

Também do ponto de vista semiológico, é

fascinante o uso surrealista da escova de dentes, que aliás V. interpreta,

talvez correctamente, como mais uma partida de uma memória traquina.

E que dizer da misteriosa escrita,

quase cirílica

que inventou? Por mim, passo adiante, em respeito pela beleza da sua

interpretação, ignorante também do seu sentido fenomenológico.

Toda a sua narrativa abala ainda

mais os pilares em que se erigiu a neurologia tradicional, que

hoje só se mantém de pé por razões operacionais – e operatórias. De facto, o

entendimento clássico é que uma lesão numa área determinada causa a perda de

uma função específica, «ergo» esta função tem ai sua sede. Haveria, assim,

zonas eloquentes,

de que fujo como o diabo da cruz, já que a sua invasão equivale a desastre,

outras, chamadas na nossa ignorância de não-eloquentes,

campo aberto para as minhas batalhas com o Inimigo.

É evidente que este esquema é de

confrangedora simplicidade, mas serviu, por exemplo, para que um psiquiatra patusco do século

passado fosse extirpar a sua área

para fazer calar as alucinações auditivas dos esquizofrénicos.

Sabe-se, hoje, que não existem

centros individualizados, mas redes

neuronais sincronizadas, ligando múltiplas áreas funcionais. Ao mesmo

tempo, vamos tentando perceber a arquitectura neural de funções tão complexas

como a consciência, a atenção, a vontade, a própria memória, para não falar já

de outras, parece que únicas da raça, como o juízo moral ou o génio artístico.

Um dia, V. regressa, escritor que

veio do branco, e imediatamente se põe a observar e a absorver, os dois passarões

arruinados que o destino colocou ao seu lado, e enreda-os na sua trama

criativa, instrumentos inocentes de uma terapia ocupacional que o

redime. Aí, até eu participo, feito Godot ou General do seu labirinto. E a música

de cena era canção de esperança, «Forever»,

não o «Nevermore» do corvo

agoirento. E foi retomando a leitura e a escrita, em pequenos passos, em

golinhos sorvidos com delicadeza.

Estava finalmente pronto para a partida,

recuperadas as coordenadas do espaço, do tempo e de todos os outros sentidos

que são afinal mais que cinco. E Lisboa, que já dera por sua falta, abre-lhe os

braços.

Mas a história não acaba aqui. Como

V. conta, algures entre a terra e o céu, alguém estaria então a reconstruir o

cérebro do seu personagem, quem sabe se ao som do «Quarteto das Dissonâncias»,

o K 465 de Mozart. Que

escolha inspirada esta!

Talvez não saiba o que sobre esta

obra admirável escreveu Maynard

Solomon, em biografia recente do compositor: «Aqui (no primeiro andamento,

o adagio), Mozart simula o próprio processo da

criação, mostrando-nos os elementos do caos e a sua conversão em forma (...) a

transição da escuridão para a luz, do mundo subterrâneo para a superfície (...)

e agora, no allegro, o tema emerge, elevando-se, já liberto,

transcendido o medo da aniquilação». Como vê, a harmonia é total.

A carta já vai longa de mais, e

disso me penitencio. Creia no entanto que muito mais teria para dizer,

sobretudo para lhe demonstrar que este seu «brainchild» é um testemunho

impressionante de como o génio criativo floresce no sofrimento.

Uma última palavra. Para Keats, o desafio da poesia

do futuro era «thinking into the human heant». Os cientistas deste e de próximo

século sabem que a tarefa é «thinking into lhe human brain», pois continuamos

todos sem saber porque é que o «binómio

de Newton é tão belo como a Vénus de Milo». Mas como dizia o personagem do

nosso Eça,

certas coisas não se sabem e é preferível não se saberem. Não será melhor assim?

Páscoa de 1997

terça-feira, 6 de novembro de 2012

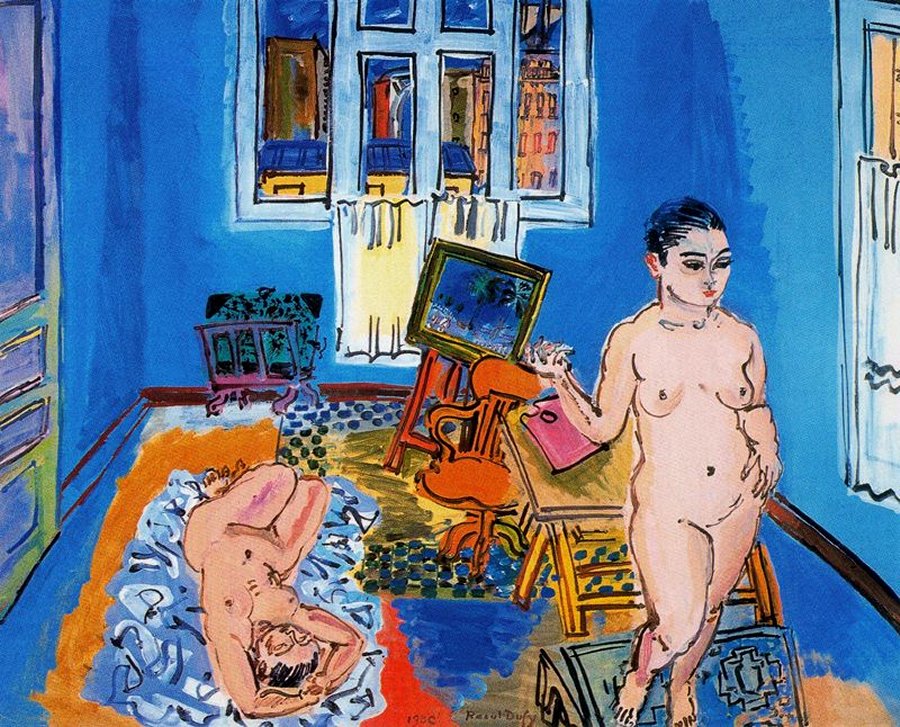

Pendurar a roupa para secar (1875)

Descrição: Óleo sobre tela. 33 x 40,6 cm.

Localização: National Gallery of Art de Washington

Autor: Berthe Morisot

6 de Novembro de 1977

• Escrever é, por vezes,

uma doença mental. Se resisto a fazê-lo, mesmo ignorando do que se trata,

assalta-me uma lancinante dor de cabeça, que só me passa dando-lhe escape pelo

bico da pena. (Assim Zeus

«pariu» Palas Ateneia!) E em

geral é com espanto que observo o resultado, ou seja, a causa final da

cefaleia.

domingo, 4 de novembro de 2012

4 de Novembro de 1977

• Sendo ele menino,

aquela dama, pertencente a uma grande família industrial, intelectual e

republicana, dirigiu-lhe uma noite a usual e estúpida pergunta: «Que queres tu

ser quando fores crescido?» E ele respondeu ao acaso: «Advogado!» A dama,

desdenhosa e superior: «Das causas perdidas, não?». Ele percebeu-lhe a intenção

deprimente e ficou embatucado. Pois bem: daquela ilustre e renomada família não

tardou em surgir um dos mais conhecidos burlões da profissão forense!

• A Sociedade (oficial)

de Escritores da República da Grande Rússia, com uns cem milhões

de nacionais, raros iletrados, e um vasto público leitor, tinha há anos uns 250

a 300 membros. Ao tempo, a nossa chorada Sociedade de Escritores, para uma

população de nove milhões, com trinta por cento de analfabetos e uma reduzida

audiência, contava cerca de 600 sócios. Diz-me Alípio, doutoral: «Prova

evidente de que estamos muito mais adiantados do que a URSS!» Mas onde se

esconderam tantos génios (os nossos)? Se uma andorinha não faz o Verão, quantos

escritores serão precisos para fazer uma literatura?

• Quem pretende agradar

a toda a gente acaba por não agradar a ninguém – ou por desagradar a todos. Do

mesmo modo, quem está sempre na razão acaba por perdê-la completamente.

• Só quem não tem

opinião própria (pessoal) pode estar de acordo com todo o mundo.

• Quem com todos se dá

bem, não inspira confiança a ninguém.

Subscrever:

Comentários (Atom)